系出名門雞子戈渣

江太史是近代著名美食家,由太史菜譜演變而成的佳餚,傳承至今猶如與精緻講究的手工粵菜畫上等號。將簡單食材打成汁液、慢火低溫推煮成漿,再放入滾油中炸至酥香的雞子戈渣,便是「名門」中的一員。今天請來灣仔一間高級傳統粵菜食府主廚陳國偉師傅,分享這道名菜的巧手獨到之處及其背後故事,當大家有機會品嘗這味名菜時,便能體會箇中奧妙。

源自名家私房菜

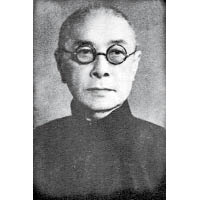

如果閣下是80後,應該鮮少聽過這味菜的名字,更枉論品嘗,事關坊間供應這道巧手菜的餐廳食府已經買少見少;而入行逾40年的陳國偉師傅,不但擅長烹調正宗的廣東手工菜,還喜歡鑽研名菜背後的有趣故事及由來。陳師傅介紹道:「提起雞子戈渣,不得不由晚清時期,一位著名的美食家開始說起。當時,最後一屆科舉進士江孔殷,身居要職,更是有名食家。由於他曾進翰林院為官,而翰林院又被稱為太史院,因此他又有江太史的別名,而其廣州大宅就被稱為太史第。」

太史第雖然只是官府家宅,但就經常宴請軍政要員成為座上客,而宴席的餐單食譜則有「太史菜譜」之稱,是當時廣州一帶有名的家宅料理。據聞,江太史對菜譜中的每一道菜的要求極高,不但注重烹調方法、選材手工及色香味全,還不時參考其他外省料理,將其改良成為家宅宴席上的菜餚,當中不少名菜如太史蛇羹、太史豆腐及太史戈渣等,都成為遠近馳名的佳餚,還吸引了廣州一帶家廚及食肆大廚紛紛倣效,甚至改良。

食材簡單花工夫

至於雞子戈渣的由來,陳師傅分析道:「相信這味菜是源自當時的太史戈渣。只不過,由太史第家廚根據江太史要求而製成的太史戈渣,其實先後出現過兩個版本。第一個是江太史出遊北方時,吃過當地名為鍋炸的著名小食後,將食譜帶回家中,命家廚加入雞子、上湯改良成雞子戈渣。但後期由於江太史受戒,太史戈渣就成了沒有雞子的版本。」

雞子戈渣的材料雖然樸實不華,但每個步驟都講求手藝及心機,才能做出外脆內嫩的獨特口感。「首先食材如雞蛋、粟粉及上湯的比例,可能因人而異,但精粹在於如何將其混合後,以準繩的火候推煮成漿。熱鍋先要用大火燒紅,下油後轉中火降溫,下漿後再以小火推煮,過程中還要不時離火,以免煮燶。」只用簡單食材,便能炮製出外酥脆內滑溜的經典美食,少一點功架也做不來。

鍋炸=餎餷=戈渣?

到底甚麼是戈渣?有說是由北方甜食中的鍋炸演變而來,亦有人指是餎餷變成廣東話後的讀音。其實鍋炸是外省的街頭小食,好像是在四川,就有名為玫瑰鍋炸的小食,主要食材是粟粉、麵粉、沙糖及雞蛋,還會以玫瑰花糖醬來提升香氣及味道。至於餎餷,則是北方名菜,是將豌豆蓉壓成薄片捲起來炸製而成,酥脆而香口。

巧手推液成漿

陳師傅指雞子戈渣最考師傅手藝的地方是將粟粉、雞蛋及上湯混成的綿滑汁液推煮成漿。「汁液要先過篩隔渣,下鑊後還要將火由大調小再轉中火,期間要用鑊剷不停攪動,並不時將鑊離火,避免煮燶又或者因太低溫而無法令其變得稠密。當中如何利用溫度變化、攪動時間,將汁液慢慢推煮至濃稠成漿需相當技巧及經驗才能掌握得到。」

撰文:褚愛琪

部分攝影:郭凱敏

查詢電話:2892 2888