每日槓桿證 港仍未見影

10年前面世 星洲搶先推 成交勝窩輪

自2019年7月首批「界內證」上市以來,香港交易所(00388)於過去3年半一直未有再引入新的上市結構性產品。隨着網絡證券交易平台興起,近年投資者對不同產品的接受程度愈來愈高,一些比較新穎的產品,例如追蹤各類資產走勢的槓桿及反向交易所買賣基金(ETF)更是層出不窮,反倒是上市結構性產品的發展似乎停滯不前。就目前情況來看,市場估計最大機會引入的下一款結構性產品,是新加坡交易所早於逾5年前已推出的「每日槓桿證(DLCs)」,可惜這款傳聞中的新產品一直「只聞樓梯響」,迄今仍未有新進展。

引入牛熊證僅需時5年

DLC最早於2012年在歐洲推出,並很快成為當地成交量增長最快的產品。新加坡交易所在2017年捷足先登,成為亞洲首個提供DLC上市買賣的交易所;及至2019年,港交所於當年下旬亦傳出擬引入DLC,當時更被本地傳媒廣泛報道,市場亦翹盼良久。若從時間點來看,就算港交所在今年內推出DLC,距離該產品面世已經逾10年;相比之下,於2006年把牛熊證引入香港時則「爽手」得多,距離其面世僅約5年時間。

參考新加坡例子,當地的DLC交易已相當普及,甚至早已超越窩輪。據星交所資料,於去年12月,新加坡的DLC總交易額已較窩輪高27.31%,反映這款產品確實具有相當大的市場潛力。香港既然號稱是國際金融中心,應豐富本地的上市產品,以維持競爭力,尤其港股的期權市場遠不如美股活躍、上市ETF產品的種類也不及美股,理應要在結構性產品市場多下工夫。

港交所:研新產品保競爭力

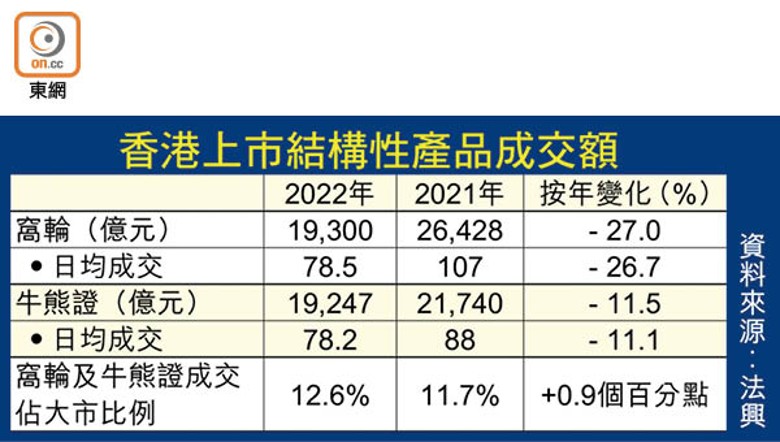

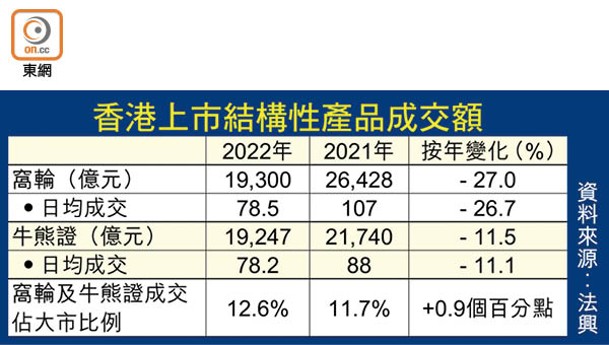

港交所回應本報查詢時表示,香港已連續16年位居全球交投最活躍的上市結構性產品市場。於2022年,衍生權證、牛熊證及界內證的平均每日成交額接近160億元,佔香港現貨市場總成交額的12.7%。鑑於市場發展及投資者需求持續演變,港交所會不時研發和推出新產品以保持香港市場的競爭力,將適時向市場公布最新發展。

作為新加坡DLC發行商、同時是香港輪證市場領導者之一的法興則指出,自2017年開始在新加坡發行DLC迄今,目前當地市場的DLC街貨量已超越窩輪。法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指出,相比其他地區,香港的輪證交易確實是領先全球;不但結構性產品交投龐大,而且發行人在提供流通量方面非常積極,市場競爭亦很激烈。她又提到,目前香港投資者對輪證已相當熟悉,而且願意接受較高的產品價格波動,惟任何新產品的推出「都需要時間教育投資者」。

至於DLC的具體運作,則與槓桿及反向ETF相似,主要追蹤資產的單日升跌幅,常見的槓桿倍數為3倍、5倍及7倍。舉例而言,一隻與恒生指數掛鈎的5倍DLC,若恒指單日上升1%,DLC的價格在當日也會上升5%;投資者亦可買入看跌的DLC,假如恒指當日跌1%,則該DLC價格上升5倍。

留意「複合效應」影響回報

不過,與槓桿及反向ETF一樣,DLC會受到「複合效應」的影響,持有超過一日,其投資回報或會偏離預訂的目標。同樣以5倍的恒指DLC為例,假設恒指最初為20,000點時,該DLC的對應價格為20,000元。第一日恒指跌2,000點(跌10%)至18,000點,第二日反彈2,000點(升11.11%),回到最初20,000點水平不變;而該DLC首日價格會減半(以5倍槓桿計,跌幅50%)至10,000元,翌日則反彈5,555元(以5倍槓桿計,升幅55.55%)至15,555元。在此例子中,被追蹤的指數回到原點的情況下,該DLC就因為複合效應而損失了近四分之一的價值。

當然,複合效應絕非只有負面影響,假如追蹤的資產價格連升多日,在複合效應的影響下,DLC的槓桿也會被放大,投資者也可獲得更高利潤。

人人做記者

爆料方法 :

爆料熱線:

(852) 3600 3600

傳 真:

(852) 3600 8800

SMS:

(852) 6500 6500

昔日東方

昔日東方