迎合市場轉變 護消費者新例7月生效

細化解決爭議 涵蓋直播帶貨等領域

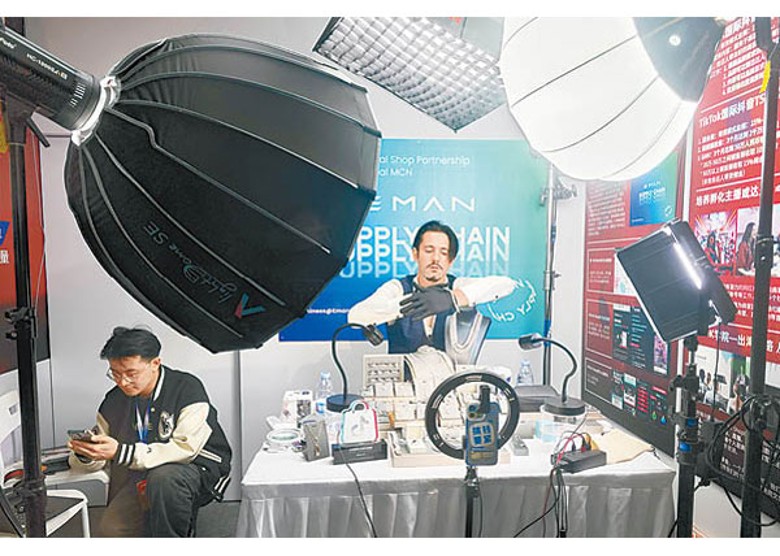

為了解決消費者維權艱難及成本過高問題,國務院新聞辦公室昨天舉行例行吹風會提到,《消費者權益保護法實施條例》(下稱《條例》)由7月1日起正式生效,在細化經營者義務、強化國家保護、完善爭議解決等方面作出一系列規定,範圍包括直播帶貨、「霸王條款」及自動續費等來自新領域新問題。

在會上,市場監管總局副局長柳軍解釋,《消費者權益保護法》自1994年起實施,直至2013年經歷第二次修訂,面對新型消費蓬勃發展,新問題難免相伴而生,加上傳統消費老大難問題還未根本解決,故此市場監管總局配合司法部起草出台《條例》。

《條例》作出一系列規定,共有五大方面亮點。第一是以人為本,全面加大消費者安全權、知情權、自主選擇權、公平交易權、安寧權及個人訊息等保護力度。其次是統領各方,作為基礎性、綜合性一般法,各領域經營行為都要遵循規定。

就新模式設專門規定

針對新型消費帶來問題,《條例》第三個亮點是與時俱進,特別針對預付式消費、直播帶貨、「霸王條款」、「刷單炒信」(不良商家透過虛假交易等不當方式提高商品銷量、用戶好評或店舖信譽)、自動續費及強制搭售等新領域新問題作出了專門規定。此外,《條例》最後兩個亮點是分別是關口前移及社會共治,完善消費糾紛先行和解、行政調解及多元化解等機制,把更多糾紛化解在源頭,消滅在萌芽狀態,同時強化社會監督及信用約束,更好發揮消費者及消協組織作用,同時明確反對濫用權利及惡意維權。

經營者落實首問負責

市場監管總局執法稽查局局長況旭補充,《條例》要求經營者落實首問負責,「誰銷售誰負責」及「誰服務誰負責」,消費者有權直接找銷售者及服務商。局方也鼓勵先行賠付,如商場、平台及景區等在入駐商家拒不履責時,先向消費者墊付。

另外,《條例》亦首次規定,投訴舉報應當遵守法律、法規及有關規定,不得牟取不正當利益,侵害經營者合法權益,擾亂市場經濟秩序;騙取賠償、敲詐勒索要承擔行政責任乃至刑事責任;懲罰性賠償、行政處罰制度要準確適用,避免「小錯大賠」及「小過重罰」。

市場監管總局提到,當《條例》生效後,下一步將與各界展開放心消費行動,樹立消費者優先政策取向,建設消費友好型社會,建構放心消費環境共治格局。本報綜合報道

人人做記者

爆料方法 :

爆料熱線:

(852) 3600 3600

傳 真:

(852) 3600 8800

SMS:

(852) 6500 6500

昔日東方

昔日東方