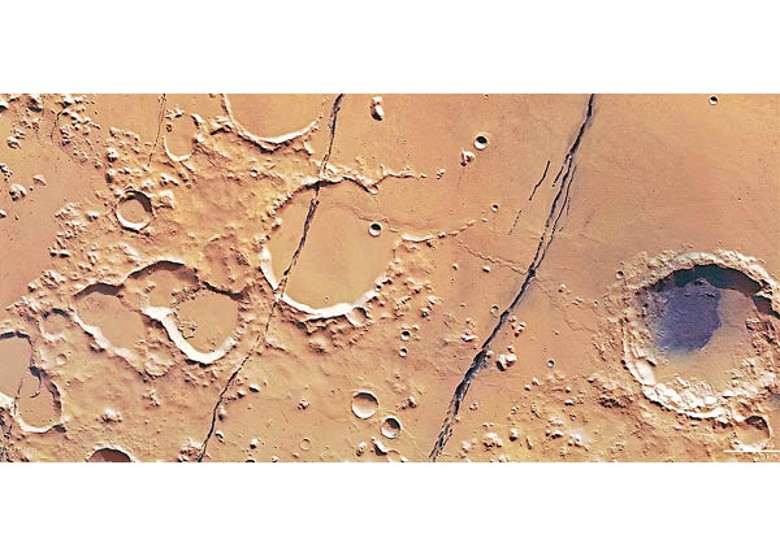

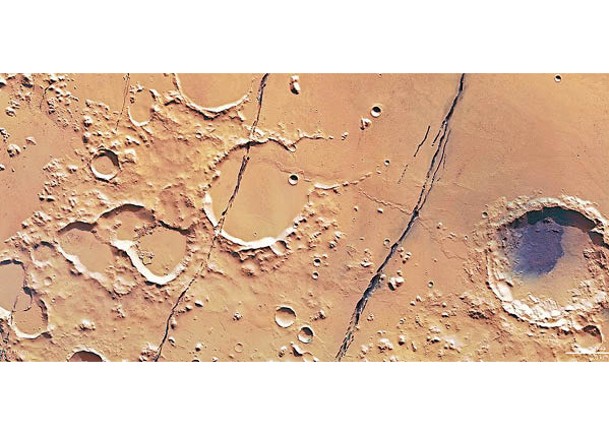

火星雷達揭撞擊坑分層結構演化史

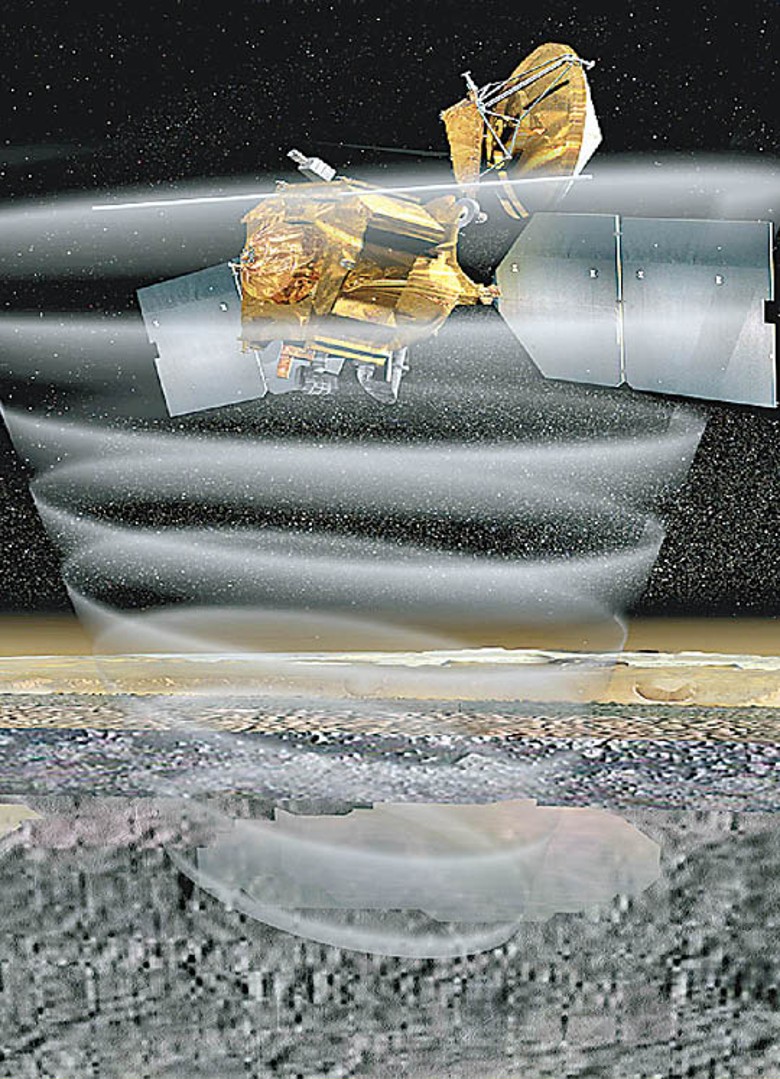

【本報綜合報道】中國科學院地質與地球物理研究所前日公布,科研人員利用火星軌道淺表探測雷達(SHARAD)的觀測數據,成功揭示火星埃律西昂平原一個撞擊坑的分層結構演化歷史,表明火星在晚亞馬遜紀的風成作用較強。相關研究已在學術期刊《中國科學:地球科學》上發表。

火星埃律西昂平原中東部的一個掩埋撞擊坑內基本存在兩層地下反射,其中淺層反射幾乎覆蓋整個撞擊坑,而深層反射僅覆蓋撞擊坑西南方的部分區域。研究人員推斷,撞擊坑的上覆層為表土與熔岩流混合物,密度較低;下覆層和底層是緻密熔岩流。下覆層和底層之間存在一個薄層。

埃律西昂平原為關鍵區域

埃律西昂平原位於火星南北半球分界的過渡帶,是研究火星地層結構和地質演化歷史的關鍵區域之一,它經歷了流水、風成和火山作用等複雜地表改造過程。參與是次研究的房鵬表示,針對該平原區域結構的研究還相對較少,區域地質過程對於理解埃律西昂平原複雜的地質演化過程至關重要。

人人做記者

爆料方法 :

爆料熱線:

(852) 3600 3600

傳 真:

(852) 3600 8800

SMS:

(852) 6500 6500

昔日東方

昔日東方