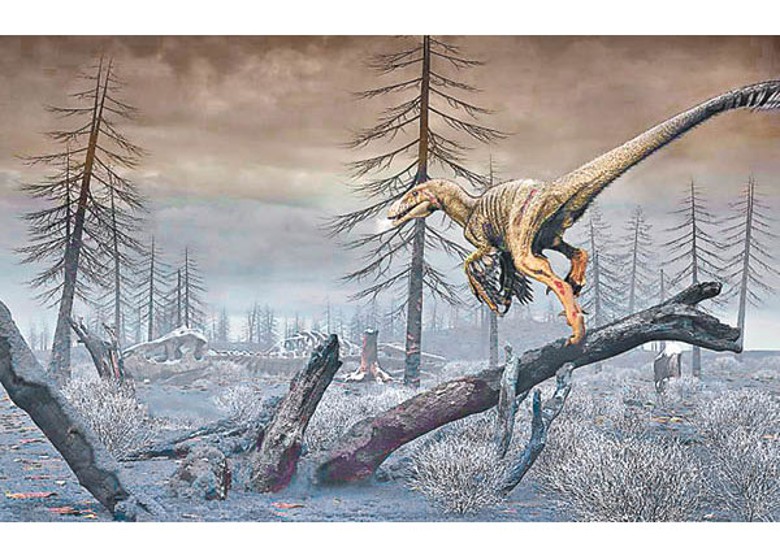

地球曾停光合作用 學者指滅絕恐龍

學術界普遍認同,一顆小行星6,600萬年前撞擊現今墨西哥猶加頓半島,形成希克蘇魯伯隕石坑之餘,其後導致地球上約75%物種滅絕,包括恐龍。一班來自比利時等地學者早前估計,該次撞擊帶來細小硅酸鹽塵埃,繼而引發日照輻射變化,地球光合作用或因此停止長達接近兩年之久,最終導致恐龍滅絕。有關研究結果周一已刊在學術期刊《自然地球科學》。

自1978年發現希克蘇魯伯隕石坑以來,科學家一直調查恐龍滅絕原因。過去研究認為,撞擊過程中釋出硫磺,加上野火產生煙塵引發全球進入冬季,導致氣溫驟降,不過僅憑地質構造並不能把小行星撞擊與恐龍滅絕一事聯繫起來。

小塵埃滯大氣 地表降溫

為了評估硫磺、煙塵及硅塵如何影響地球經歷撞擊後氣候,研究團隊分析美國北達科他州撞擊沉積物中細小顆粒材料,並開發一種新電腦模型,模擬小行星撞擊地球後氣候。他們發現硅酸鹽碎屑粒徑分布顯示,細小塵埃作用比起先前認知更大,更確定該類細小塵埃可能在小行星撞擊地球事件發生後,或在大氣中滯留長達15年之久,導致地表氣溫下降高達攝氏15度之多。

論文主要作者、比利時皇家天文台行星科學家澤內爾(Cem Berk Senel)稱,人們長期以來一直認為造成恐龍滅絕主要殺傷機制是極冷天氣,不過光合作用停止也是一種殺傷機制。本報綜合報道

人人做記者

爆料方法 :

爆料熱線:

(852) 3600 3600

傳 真:

(852) 3600 8800

SMS:

(852) 6500 6500

昔日東方

昔日東方