探射燈:社署欺殘虐老拒發傷津

社署處事僵化又一例證。傷殘津貼是為有嚴重殘疾人士發放,社署會按照醫生評估作審批。不過,過去五個年度,醫療評估委員會處理的傷殘津貼上訴個案,竟有三成個案成功被平反,惟社署未有引以為鑑,有老翁周身病痛,連起床也困難,社署只單憑報告指他有五成工作能力便剝奪其資格;有失聰老翁因使用助聽器,亦被取消津貼。團體直斥,社署處事僵化,未有按實際情況審批,要取津貼難過登天。

「阿爸周身病痛,耳又聾,眼又矇,起床都要人扶,但醫生竟然話佢有五成工作能力,一直唔肯寫紙畀佢攞傷殘津貼。」躺在床上的李伯,早年來港生活,為了易覓得工作,故意將年齡報細五年,其實已達九十三歲高齡。

李伯女兒指出,老父患有氣管炎、地中海貧血、前列腺肥大、腎功能衰退,雙眼因白內障致視力衰退,右耳已完全失聰,左耳只餘下少許聽力。但社署社工指經醫生評估後,認為其父仍有五成工作能力,故拒絕發放傷殘津貼。

30%個案上訴獲平反

根據社署資料,傷殘津貼是為嚴重殘疾人士每月提供的現金津貼,津貼申請人要符合居港規定及接受醫生評估,由社署作出審批。在今年五月底,共有六萬八千多名人士領取相關津貼。如申請人不滿結果,可向上訴委員會上訴。在○五/○六年度至○九/一○年度期間,醫療評估委員會共處理一千一百八十多宗傷殘津貼上訴個案,當中三成上訴結果與原醫療評估不同。

不過,儘管有上訴機制,社署的處事方法仍然十分僵化,根本未有按照申請人的實際所需作審批。聽力有問題、年屆八十歲的謝全,過去三年共向社署七次入紙申請重發傷殘津貼也被拒。「原本社署都有批傷殘津貼畀我,但喺○七年中社署幫我買咗助聽器後,就將我當係健全人士,取消咗每月千幾蚊嘅傷殘津貼!」謝伯表示,盆骨在早前進行手術,現時連步行也有困難。

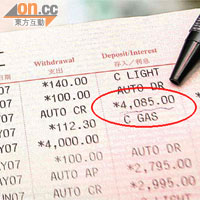

雖然謝伯原獲發的傷殘津貼只有千多元,但對於與七十六歲妻子相依為命的他來說,每分錢也十分重要。謝太哭訴,由於她無申領綜援,加上子女又無法照顧二人,兩人如今只靠謝伯每月不足三千元的綜援金及她的二千多元傷殘津貼過活,即使有病也不敢隨便求診。

官僚僵化 好事變壞事

其實,李伯及謝伯的個案只屬冰山一角。協助兩人的代表律師陳捷表示,他平均每月都接獲兩至三宗傷殘人士求助個案,指控社署及醫管局剝削他們權利,未有向他們發出傷殘津貼。陳解釋,謝伯於○六年已獲傷殘津貼,但獲派助聽器後津貼隨即被取消,他指出謝伯即使有助聽器,但雙耳仍然失聰,所以有權繼續申領傷殘津貼。陳以「離譜」形容李伯的個案,直指「李伯連起床去廁所都有困難,但醫生判傷時,竟話佢有五成工作能力,社署對問題視而不見。」

「傷殘津貼制度可幫助有需要人士,不過由於執行時過分官僚,令好事變壞事。」香港防止虐待長者協會副總幹事余嘉龍說,勞工處及社署會按照《僱傭補償條例》計算工傷及傷殘津貼,前者以整體傷殘程度判傷,如申請人行動不便計作五成傷殘,眼部受傷計作五成傷殘,判傷時會合併兩部分,會獲得七、八成整體殘障賠償;但社署不會合併申請人整體殘障情況作計算,因此申請人如沒有肢體及器官是百分百傷殘,很難會取得傷殘津貼。

就審批傷殘津貼問題,醫管局發言人指出,公立醫院醫生是根據社署準則及指引,為申請者作醫療狀況評估及填寫表格,再由社署跟進及批核。如李伯及謝伯對判決不滿,可向社會保障上訴委員會覆檢。社署發言人則稱,謝伯及李伯同屬綜援受助人,而謝伯取得的津貼較高額傷殘津貼還高。

文:杜寶琪 圖:馮溢華