個案一 Eva 病發後安度9年

癱瘓三動腦手術 奇迹再踩單車

「平安」二字值千金,身體平安固然重要,內心的平安更珍貴。二○○○年,剛留學返港的Eva因腦中風入院,昏迷期間動了三次腦手術,醫生說她站起來機會渺茫。旁人可能氣餒、可能埋怨,但她從不擔憂,深信前路總有安排。九年後,她安然過渡,今天奇迹地站起來。

眼前的Eva總是笑面迎人。大學畢業後,她當了兩年小學教師,隨後往澳洲深造,計劃回港再從事教育工作。

她說,自己並非有宏大理想的人,只希望平平安安過活,以往經常做運動,也沒有大病痛,沒料到抱負尚未開展,潛藏在她腦內的畸形血管突然爆裂。

埋怨無用 只求內心平安

二○○○年二月,Eva參與教會聚會後突然暈倒,被送往醫院救治,在深切治療部留醫一個月,前後做了三次大手術清除腦內瘀血,多次徘徊生死邊緣,現在還留有彪炳「戰績」。她徐徐地揭開頭髮,露出後頸一條長逾十厘米的疤痕,一直伸延至後腦;頭頂右邊需切除部分腦細胞,身體平衡力受損,頭骨也凹了一角;頭頂左邊又有一條疤痕。

「沒有信仰,我諗我行唔到落去。」Eva曾經全身動彈不得,只能在床上活動,醫生指她餘生可能站不起來。她本身是基督徒,雖曾有一刻擔心,內心很快就回復平安,「埋怨都無用,因為人生唔會平坦無阻,中風只是一個小小的挫折,我會坦然接受。」

男友不離不棄 信守誓盟

支持Eva的,還有不離不棄的丈夫。事發前,她與男友拍拖四年,當她半昏迷時,一度忘卻男友是誰,Eva母親曾勸他離開,避免背負一輩子包袱,但男友仍不捨不棄,「逢星期日男友會帶我喜歡的食物來探我,有時因為太早,舖頭未開門,佢都無發過脾氣。」她與男友於○四年結婚,一直非常恩愛。

幸好,醫生的「說話」沒有應驗。Eva在療養院期間,曾進行多項治療,雖至今要以拐杖行路,但已可踏單車和游水,現時還替學生補習,並進修翻譯。Eva說,中風沒有將她擊倒,反而讓她有機會做自己喜歡的事,亦顯出內心那份難能可貴的平安。

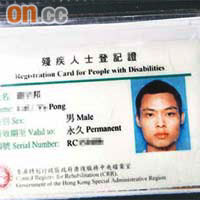

個案二 阿邦 病發時21歲

由求死到求生 學懂珍惜生命

「你見埋我今晚,聽日就見我唔到啦。」○六年五月八日晚,在醫院任職夜間文員的阿邦,跟同事一句無心戲言,雖未一語成讖,但翌日他突然中風入院,自此改變了一生,當時他年僅廿一歲。

入院搶救當晚,阿邦連續做了三次開腦手術,要取走四分之一頭骨以減低腦壓,半昏迷近一個月才甦醒。由於腦血管瘤爆裂,壓損周邊神經,左邊身癱瘓,就連飯碗也拿不起。原是運動健將的他,籃球、排球和短跑樣樣皆能,從此半邊身無法動彈,他曾想過自殺,「不如滾落樓梯跌死算了。」

留院期間,阿邦同房一名年輕院友,自幼被腦血管瘤折騰多年,早前更惡化成腦癌,他從中醒悟,「原來我已經賺了廿一年,只要仍生存在世,任何事也可發生。」家人和朋友不斷給予的關懷和鼓勵,阿邦在他們身上亦看到了希望,「我會企番起身。」

腦內血管瘤 致命危機

經過大半年的物理治療,阿邦由坐輪椅到用拐杖,到現在可慢步走路,復康進度理想,唯獨部分記憶未能尋回。他在街上碰見舊同學,會感異常陌生,「他們個個都識得我,但我一個都認不出來。」中風亦讓他體會到歧視的可怕,試過搭車時遭人暗罵,「後生細仔揸住行山拐杖扮傷殘。」又遇到西裝友打尖,「愈讀得書多,愈看不起人。」

阿邦中五畢業後完成兩年文憑課程,計劃工作一年,儲夠錢後便報讀大學,立志投考警察。惟心願未圓便中風,血管瘤更揮之不去,「曾做過電療,但腦內仍有一個小血管瘤。」他亦因此而無法開刀植入人造骨,代替被削去的頭骨及保護腦部,頭顱至今仍凹陷,上街要戴帽,亦不能搭飛機,「就算有蛀牙,醫生都怕會觸動腦部神經而不敢幫我剝掉。」

數月前,阿邦再次抽筋暈倒,疑因血管瘤作怪,生命脆弱得叫人害怕。過去三年,他由求死到求生,到現時學懂珍惜生命,「以前好執着,落場打波沒想過會輸;現時覺得就算輸了,下次仲有機會贏。」

打開雙手 得到會更多

警察鐵定做不成,阿邦仍待植入人造骨,否則普通文職也難勝任,「若我緊握雙手,甚麼也捉不住,倒不如打開雙手,得到的可能更多。」現時他埋首鑽研甜品,計劃開糖水舖,用甜味帶給別人歡樂,正如他把經歷寫在網誌上,希望其他人能堅強地生活,「不會輕易放棄自己的人生。」

每年1.3萬人中風 一成死亡

中風一般分為缺血性及出血性,前者因血液中斷或血管阻塞,令腦細胞壞死,後者則因腦部大量出血,導致血塊積壓腦組織,五十歲以上,患有高血壓、糖尿病等人士風險較高。本港每年有逾一萬三千人因急性中風入院,四十歲以下的年輕患者佔總數百分之一,當中一成人死亡,與整體中風病人的死亡率相若。

港大醫學院內科學系腦內科教授張德輝援引醫學研究指出,本港及其他東南亞國家的整體中風患者中,八成屬缺血性質,兩成是出血性,但年輕患者則比例各佔一半,「若患者自幼血管有問題,成年後血壓會上升,增加爆血管風險。」

頭頸痛眼矇先兆

張德輝說,近年中風患者愈見年輕,若突然感頭轟欲裂、頸痛、身體麻痹或眼矇,可能是中風先兆。年輕患者雖有較高復原能力,但需視乎其神經功能、腦細胞的受損面積和程度。他提醒市民要定期驗身,若有突發性不適應及早求醫,檢查有否隱性疾病。

文:王家文、陳詠恩

圖:甘偉倫、 馮溢華