武道狂之旅 喬靖夫

「上山學武」或者「閉關練武」,這類只會出現在武俠小說的字眼,在今時今日,套用在習武已久的武俠小說家身上,都算係絕配。不過,大家都會好奇,究竟這小說家會點呢——擔水、抬米、紮馬、打沙包……?今次學武旅程的主角,由武俠小說家喬靖夫擔當。他早前遠赴中國河南及新加坡,尋找太極拳的源頭,更踏上了太極修煉之旅,將恍如武俠小說的情節,在現實生活中複製過來。

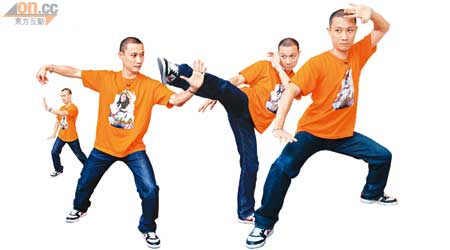

小說家 睇得又打得

有別於一般文人的纖瘦,喬靖夫身形高大結實,不知底蘊的還以為他是健身教練呢。實情,喬靖夫自幼研習空手道,贏過了60公斤級公開組亞軍,現在則是器械武術菲律賓魔杖的助教,睇得又打得。適逢香港電台電視部,早前構思了一個以追溯中國功夫根源的節目《功夫傳奇》,監製倪秉郎看過喬的訪問後,立即屬意他去拍攝太極拳這一集。

「起初,我猶疑不決,事關拍攝之時臨近書展,我忙於趕稿分身不暇。」喬靖夫表示,經再三思量後,終於答應前往河南陳家溝及新加坡,開展太極拳修煉旅程。原因有二:「一係有錢收又有機會接觸正宗太極大師,機會難逢;另外我寫作中的《武道狂之詩》裏面,武當派的武功就是太極拳,我冇正式學過,如果可以近距離睇真啲,肯定獲益良多。」

陳家溝 人人耍太極

紀錄片的第一站是河南的陳家溝。這條人口不足3,000人的村莊,其貌不揚,卻是太極五大流派之一陳家太極的發源地,每年吸引無數武學發燒友專程去習武。當時,喬靖夫被安排到陳家溝太極拳學校,作寄宿訓練——每朝6點鐘起床練站「樁」(形似紮馬)及練拳。

在學習過程中,喬靖夫發現:「太極屬內家拳,一向強調以柔制剛,不用練力。但我卻看到同學們舉啞鈴,當中不少人操練得相當大隻,跟之前想像的有出入。」在游走陳家溝的過程中,喬靖夫見到滿街都是武術用品店、太極拳館,而且當地8成人都會耍太極,無論老人抑或小朋友,招式都有板有眼,可見其武術傳統的深厚傳承。

事後,喬靖夫亦有感而發:「有人覺得傳統係包袱,但其實是後人對傳統盲目地依循所致。陳家溝則將自身的太極拳傳統活化,將教導方式、辦學系統及比賽形式,代代相傳,可算是活用傳統的見證。」他更表示,有時間會再到陳家溝,練上幾個月,呼吸當地武術的空氣。

新加坡 富貴耍太極

太極拳探源之旅另一站是新加坡。喬靖夫在另一大流派吳家太極第5代掌門人吳光宇師傅帶領下,走訪了當地擁有50年歷史的太極拳武館星洲鑑泉太極健身社。原來,1953年哄動一時的「吳陳比武」後,當時的吳家太極的代表吳公儀,被新加坡華人邀請在此開館授武,從此,太極拳在新加坡落地生根。

在習武期間,喬靖夫發現當地學太極的都是有錢人,某程度太極屬上流社會的活動,但卻不是錫身的玩意。話說,拍攝時喬靖夫跟吳家太極拳師兄弟,來了一趟晨運太極班,他表示:「雖然同樣在屋苑晨運,但卻不是慢板的太極拳,而是練習對打。」不過,令他更難忘的是,參與了一場現代武林大會。由於吳家太極拳奉張三豐為太極拳祖師,於是會趁祖師誕之時,星馬的國術武館師傅都雲集一堂,開懷飲宴及作武術表演。「我從中感受到海外華人對中國文化的珍惜,他們藉此凝聚了彼此的情誼。」喬總結地說。

喬靖夫小檔案

1969年生於香港,看日本特攝片與本土的武俠劇長大。攻讀大專翻譯系時立志當作家,畢業後先後涉足新聞、電腦遊戲、編劇等工作。於1996年出版首部小說《幻國之刃》,其後陸續推出《吸血鬼獵人日誌》、《殺禪》、《誤宮大廈》等不同類型的小說。現埋首創作長篇武俠小說《武道狂之詩》。本身亦是填詞人,作品有盧巧音的《深藍》及王菲《光之翼》。

《功夫傳奇》重播有得睇

一連5集的紀錄片《功夫傳奇》,深入介紹武當、少林、詠春、洪拳及太極等5大門派,原本於6月已播映完畢,但反應熱烈下,現逢星期日晚上7時在亞視本港台再度播出。而喬靖夫作主持的實戰太極篇將於10月31日重播。

撰文 :張超俊

攝影 :蘇榮基(人訪),部分相片由被訪者提供